青楓館高等学院0期生のユキハです。

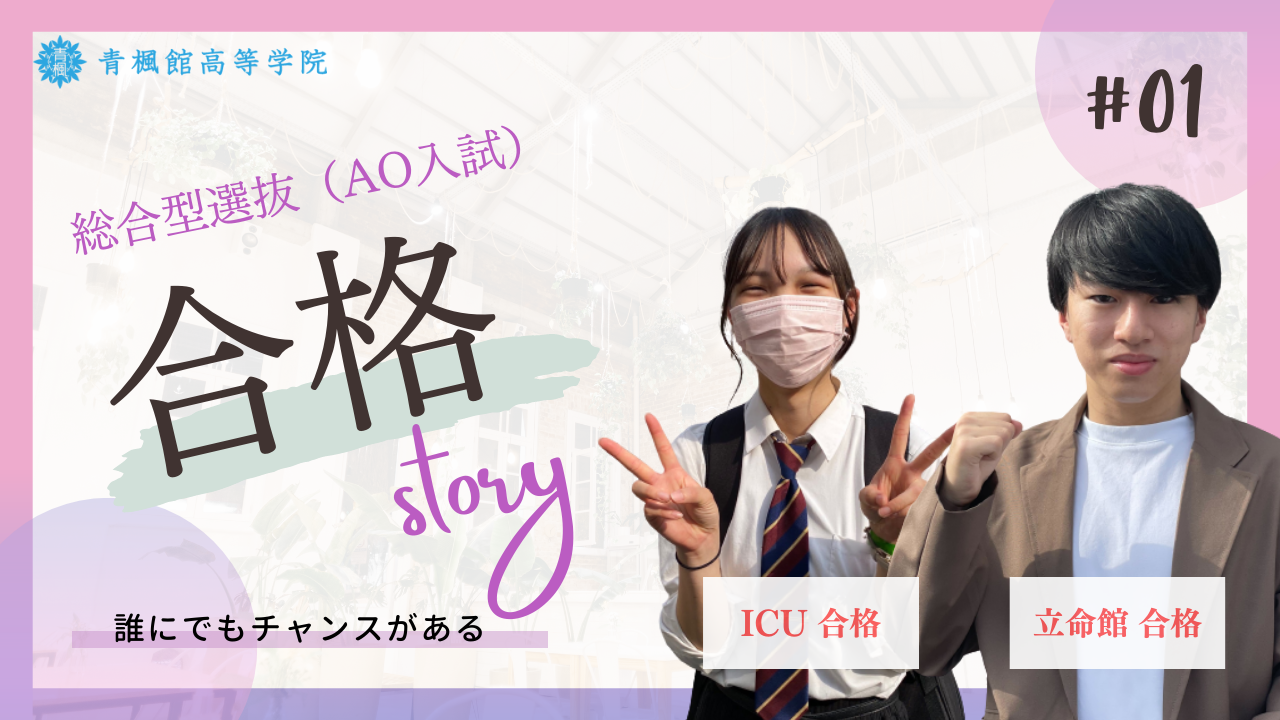

この記事では青楓館高等学院で行われた「総合型選抜合格者インタビュー会」についてご紹介します。

総合型選抜合格者インタビュー会では、総合型選抜で大学に合格した青楓館高等学院0期生の2名から、総合型選抜を受けてみての実際の声を聞くことができました。

※総合型選抜(旧:AO入試)=学力試験ではなく、志望理由書・小論文・面接などを通して受験者が学校の求める学生像かどうかを見定める入試方式。

登壇者は立命館大学経済学部に合格したあらんさんと、ICU(国際基督教大学)に合格したみゆさんです。

「総合型選抜で大学を受けようと思っているけれど、イメージできなくて不安…」

そんな中高生やその親御さんに向けて、お二人から

- 総合型選抜を受けた理由

- 今の大学に決めた理由

- 受験で大変だったこととその乗り越え方

- 活動実績について

- 志望理由書について

- 受験期の大人とのコミュニケーション

についてのお話がありました。

総合型選抜を受けた理由

__なぜ総合型選抜での受験を選んだのですか?

自分がやりたいと思える勉強で受験したかった

あらんさん

自分が総合型選抜を受けた理由は主に2つあります。

1つは自分がアパレルブランドを運営したりなどの活動実績があり、自分の活動や強みを活かしたいと思ったからです。

2つ目は英語が得意ではないからですね。苦手な教科の勉強をするのではなく、自分がやりたいと思える勉強で受験したかったので、その方法を模索した結果であるともいえます。

目的意識を持って大学に行きたかった

みゆさん

私は元々「大学に行かなくても自分のやりたいことは実現できるかな」と思っていたんです。

そうなったときになんとなく大学に行くのは嫌で、目的意識を持って「これをやる」と決めて大学に行きたかったので、総合型選抜を通して答えを見つけたいと思ったのが理由です。

他にも、色々活動してきたことをアピールできるなら総合型選抜が向いているかなとも思いました。

今の大学に決めた理由

__今の大学に入学を決めた理由は何ですか?

受けられる大学をひたすら選んだ

あらんさん

よくないかもしれないですけど単純に受けられる大学をひたすら探したというのが大前提であります。自分は評定が3.2で英語資格も無かったので、出願できるところが結構限られちゃうんですよね。

まず自分が受けられる大学をひたすらリサーチしました。

総合型選抜の多くは英語の資格が必要になるんですが「英語から逃げられないんだったら総合型選抜で受ける必要がない」とまで思っていたので、意地でも逃げようとして英語に替わる資格を調べていきました。

様々な大学の出願資格をチェックしたところ、簿記を使って受けられるところがいくつかあったんですよ。

簿記は受験者数が多く社会的な需要があり、しかも自分の活動実績と一貫性も作れるということで勉強を始め、3級→2級と取って出願したという流れです。

興味範囲を広げられる

みゆさん

私はそもそも大学に行くかどうかを迷っていたので、決めた時期も遅かったんですよね。

ICUはなんとなく大学名だけ知っていて、友達に「ここが向いているんじゃない?」と言われてから調べ始めました。

他にも私の場合は興味範囲がすごく広いので、一つの学部を選んでそれだけを勉強することができないと思ったんです。

ICUは2年生の終わりに自分の専攻を31個の中から選べます。選ぶまでは好きな授業をいくらでも取れることも考慮して選びました。

なので理由としては、自分の興味範囲を広げられるからですね。

あとは過去問や大学が出している本などに触れる中で、大学特有の考え方やカラーが表れていることに気付きました。受験対策をしていくうちにICUが面白いと思ったのも理由の一つです。

受験で大変だったこと・どう乗り越えたか

自分と向き合うことの難しさ

__受験で大変だったことは何でしたか?

みゆさん

私は自己分析に苦労しました。自己分析をして自分の嫌な部分に向き合う時間が辛かったのと、なかなかそれも見えてこず憂鬱になっていました。

あらんさん

総合型選抜は要所要所でメンタルを削いでくるポイントがあって、その度に軽く諦めかけましたね。

1個目は「夢や目標がない自分は向いてないんじゃない?」と思ったことで、そうなるとそもそも書き出せないので、「諦めちゃおうかな」とも思いました。

2個目は周りに総合型選抜で受験する人が少なかったから、「本当にこんなことやっていて受かるのかな」とどんどん不安になってきたりだとか。

それから自分は日大の付属高だったからこそ、「自分と向き合ったりリサーチしたり、こんなに忙しいなら内部進学でいいんじゃね?」という誘惑があり、諦めかけたことは度々あります。

とにかくポジティブに考えて乗り切る

__受験での苦労はどう乗り切りましたか?

みゆさん

私は大学生の方と話す機会があったので、それを有効活用できたかなと考えています。実際に大学に通っている人の話を聞くと大学との心の距離が近くなるので、そういった時間は自分の強みになりました。

メンタル的な弱みは自分で消化しました。周りに総合型選抜で受験をする人がいなかったので誰にも言えず、時期的にも忙しくて、弱みを吐ける環境じゃなかったんですけど、追われ続けてそこでメンタルを保っていましたね。

受験が近づいてからは、やるしかないと思ったのが大きいのと、やり始めたことは最後までやろうと考えました。

あとは「別に受からなくても人生は終わらないし」「落ちても一般入試もあるし」「他に出せるところあるし」というように、「落ちてどうしよう」と考える前に「とりあえずやってみてダメだったらそれでいいか」という思考になっていました。

あらんさん

全部自分を信じることで乗り切りましたね。自分の活動に自信を持って「絶対受かる」と言い聞かせ、とにかくポジティブに考えることで乗り切りました。

自分は総合型選抜の塾に通っていたからこそわかるのですが、みんな同じようなタイミングで同じように不安になるんですよね。そのときにみんなとコミュニケーションを取っていれば 、一緒に落ち込んで一緒にポジティブになれるので、不安な部分も人にとにかく話すといいです。

総合型選抜を受ける子だったらみんな同じように悩みを持っているので、何も恥ずかしいことではありません。

活動実績は興味のあることで作る

活動内容について

__活動内容と活動を始めた時期を教えてください。

あらんさん

自分はアパレルブランドの運営と、簿記2級の取得、そして青楓館のクラファンのリターンを考えるといった活動に取り組みました。

アパレルは高校1年生の後半ぐらいから徐々に始めて、簿記2級は3年生の7月、受験直前になって取りました。

みゆさん

私は元々国際協力系に関心があり「紛争の根本的な解決を目指す」「食品ロスと飢餓を結びつけて問題を解決していく」などの活動を元々していました。

そこで得た知識を還元していけるといいなと思いイベントを主催したり、中学校で授業を行うなどの活動をしています。

他には教育にも関心があり、青楓館の0期生になったり、学会に所属したりしています。

私が活動を始めたのは高校2年生の春からですね。一つオンラインの探究活動を見つけたのが始まりです。

まずは一つ始めてみる

__今後活動を始めようという方へ、アドバイスをお願いします。

あらんさん

自分は浅く広く取り組んだ結果、深掘りに手こずってしまったんですよね。なので、一つのことを真剣に深堀りする方が書きやすいと思います。

他にもあらかじめ周りにやろうとしていることを伝えておくのが大事かなと思います。

活動をしたいと思ったとき「どうせやれなかったら恥ずかしいから…」と考える前に周りにやりたいことを伝えておき、「言っちゃった手前やるしかないな」と後から自分を奮い立たせられるようにしておくのがいいんじゃないかなと思います。

みゆさん

私は大学を意識して活動していたというわけではなくて、純粋に自分がやりたいことや解決したい問題に取り組んでいました。

それが後々自分のアピールできる部分になるので、興味のあることから取り組むといいかなと。

その活動の見つけ方としては、何かまず一つ始めてみて、いろんな人と出会って、活動を広げていくのが一番いいかなと思います。

他にも本を読んで興味を持ったら作者の人に連絡を取るなど、自分から行動していくのがベストですね。

それから人と出会うのもひとつの手です。

身近な人でも「自分はこんな考えで…」と伝えたり、SNSを始めて同じ分野に興味を持っている人に連絡してみたりなど、人と出会うことでまた新たに繋がりを広げていけるので、人に自分の考えを話してみるといいかなと思います。

自分の好きなように活動していけばいい

__活動実績は、多く作っておくほうがいいですか?ひとつを極めるほうがいいですか?

あらんさん

僕は結論から言うとどちらでもいいと思います。

受験まで塾を利用するのであれば、多く作っておくと、活動があればどう深堀っていくのかはサポート側で後からいくらでも追いつけるので、まず数触れてみるのは大事ですね。

ですし、一つのことに特化して周りにいる誰よりも特定の分野について長けているというぐらい深めてもいいかなと。

総合型選抜をくぐり抜けるという意味であれば、どちらでもいいかなと思います。

みゆさん

私も結論としては好きなようにやればいいという考えです。

ひとつのことに詳しいから受かるわけでも、活動の幅が広いから受かるわけでもないので、自分の好きなように活動していけばいいかなと思います。

その中でも私が大事にしていたのはひとつ軸を作っておくというもので、活動するときに「自分は何を目指して活動しているのか」「何を得たくて活動しているのか」を考えるようにはしてました。

軸を考えておくと、どんな活動をしていたとしても「自分がどういう風に成長できたか」「考えがこういうふうに変わった」ということを振り返る際に分かりやすくなるので、結果的に入試にも活かせると思います。

合格のために最重要!志望理由書

大切なのは考えを素直に書くこと

__志望理由書を書くときに意識したこと、大変だったことは何ですか?

みゆさん

自分の考えを素直に書くというのが一つで、もう1個は、自分がどういう活動をしてきたかよりも、自分がその活動を経てどういうふうに考えているのかという思考の部分を多く取り入れるようにしました。

志望理由書を書く時間は自分と向き合う時間だと思うので、しっかり自分と向き合って書くことが一番大切だと思います。

あらんさん

自分は総合型選抜を目指す動機が「何かやりたいことがあるから」「この大学に行きたいから」というものではなかったので、書く上での夢・テーマを決めることに手こずりました。

他には志望理由書はその大学を志望する理由を書くものということを間違えてしまったんですよね。

テーマに対しての深掘りも大事ですが、それだけ書くと、書きたいことだけが書かれた何も想いが伝わってこない文章になってしまうんですよ。

夢・きっかけ・現状は書くけれど、あくまでもその書類は志望理由書だというのを忘れず書いてほしいです。

人と、自分と向き合う自己分析

__自己分析をする上でのポイントを教えてください。

あらんさん

一番大事なのは人と話すことだなと思います。自己分析を一人で行う場合と人と話しながら行う場合とでは、得られる結果や整理の出来度合いが全然違うんですよね。

友人でも親御さんでもいいので、「何をやりたい」「自分はどんな人だろうか」といった話題を深掘りして自己開示し、意見を聞くことをひたすらやっていくと、見えてくるものが多くあります。

みゆさん

私は一人で「自分は何か」を考える時間を取るのも必要かなと考えています。

特に自分の嫌な部分と向き合うというのは、自己分析する上で大切なことの一つかなと思います。

これは短所を考えてほしいということではなく、自分のこういうところは嫌だけれど「その言動はどんな思考から来るのか」といった自分が本質的に持っている考えが見えてくると、「自分ってこういう人間関係なんだな」と肯定的でも否定的でもなく受け入れられるようになるんですよね。

なのでいいところだけでなく自分の嫌なところについても背景や思考を考えるのがいいと思います。

受験期の大人とのコミュニケーション

静かに見守ってほしい

__ご家族は受験期にどんな対応をしてくれましたか?また、ご家族の理想の対応は何ですか?

みゆさん

私の親は自分のやりたいことを話した際にちゃんとフィードバックしてくれたのが良かったです。

私は受験に関しては何も言われない、「好きなところを受けたらいいよ」って自由にやらせてくれる親で感謝してるんですけど、人にもよると思いますね。

親に気にしてもらえるのも私は嬉しいし、放任されすぎると逆に不安になる人もいると思うので、コミュニケーションの取り方は場面場面で考えた方がいいと思います。

あらんさん

自分も基本的に親には何も言われませんでした。それが良かったです。

受験期という情緒が不安定な時は何を言われてもタイミング次第になってしまうので、何も言わないことが大事だと思います。

他にも親には、活動が軌道に乗ってからは押し付けられるようなことをされたら嫌ですね。

塾で友達と話す中で、悩みが多い子は親の口出しが多い家庭が多いという実感があるんですよ。

逆に伸び伸び取り組めている子は親が子供を信じて任せる放任的な人が多いので、何も言わずに見守ることが大切かなと思います。

一人の人として向き合ってほしい

__ご家庭以外の大人に望む対応は何ですか?

みゆさん

私は同じ目線で話を聞いてほしいです。

「所詮高校生だから」「高校生なのにすごい」というように高校生というフィルターを通して見られるのは少し違和感があるんですよね。

大人から見れば私はまだまだ子供ですけど、1人の人間として向き合って話を聞いてほしいです。

あらんさん

自分も1人の人としてという部分が大事だと思います。

それから可能性をゼロだと思う・ゼロだと思わせてしまうような発言は控えるべきかなと思っていて。

例えば、全く英語ができない僕がいきなり「海外の大学に行きたい」と言い出したときに一切口を聞かないようになると、可能性を狭めてしまうと思うんですよね。

このように、可能性をゼロとして打ち切ってしまうような言動はしないでほしいなと思います。

総合型選抜を受ける方々に対して一言

みゆさん

一番大切なのは自分が「何をしたいのか」「何を考えているのか」をじっくり深めることだと思います。

あとは、英語の資格や評定で出願に制限がかかることがあるので、自分が行きたい大学を見つけたときに出願できるよう、できるだけ授業や英語を頑張っておくことがいいと思います。

あらんさん

一番伝えたいのは、自分の可能性を信じてほしいということです。

「高校のレベルが低いから行ける大学はこの辺だろうなあ」「上京して一人暮らししたいから関東圏の大学だけ探そう」など、大学を調べるときにレベルや場所の制限をかけないでほしいです。

例えば慶応のSFC、中央の法学部などは出願資格が基本的に設けられてなかったり、誰でも受けられる総合型選抜もあるんですよ。

総合型選抜は基本的に学力面じゃないところで評価をされるので、可能性は無限にあるということを忘れないでほしいです。

北海道大学や九州大学でも出願資格が設けられてないところがあるので、幅広くリサーチしてみてください。

保護者の方にも、子供の可能性を信じてほしいです。

放任主義がいいという話をしても、自分の子は例外だと思って本気で子供を信じられていない家庭もあると思うので、改めて子供を信じられているか考えてみてほしいなと思います。

今日はありがとうございました。

まとめ

総合型選抜はひとつの正解がない特殊な入試方式です。

そのぶん大変ですが、同時に自分と向き合うことで得られるものも多くあります。

これから総合型選抜で受験をするという方は、自分と、周りの人たちと向き合うことが大切だということ、総合型選抜で悩んでいるのは一人だけじゃないことを忘れずにいてくださいね。

お読みいただきありがとうございました。

コメント